|

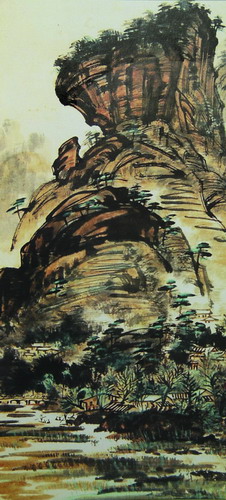

《翠谷清流》(楊夏林)

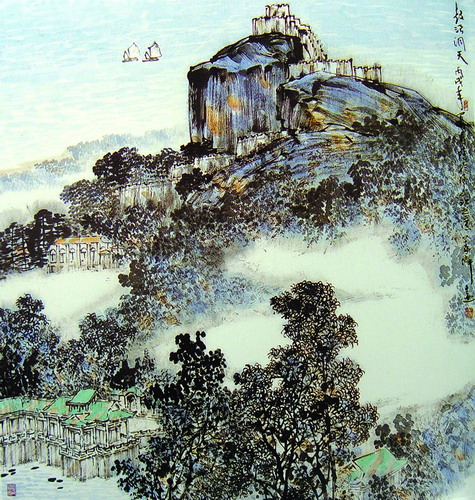

《武夷大王峰》(張曉寒)

《鼓浪洞天》(曾華偉)

廈門地處漳泉之間,閩南是她人文的大環境、大背景。閩南從地域講地處福建南部,從語言講,凡說閩南語的地區大多皆屬閩南,即廈漳泉。閩南語保留下了古語的傳統,古意古語,便于讀古文學和作古體詩詞。歷史以來,由于福建多丘陵隔絕了與外界的聯系,使之相對封閉,方使閩南語完整地保留下來。如今自然的也就成為這一地區的文化特色。這種特色影響著人們的思維,自然也影響著畫家的想象與創作。

鼓浪嶼:西方藝術的浸淫

明代的廈門,鄭成功就以“通洋裕國”,對外開放。鴉片戰爭后,廈門作為通商口岸,與海外往來頻繁,閩南語中也隨之夾帶著許多外來語,文化悄悄地在起變化。美術也不例外。廈門的鼓浪嶼成為外國人居住、辦公、辦學的理想之地,并把西方的藝術、宗教帶到了廈門。鼓浪嶼成為中國大陸最早接觸到西方藝術的地方之一,鼓浪嶼上的一些上層人物皆以藝術為最高尚嗜好。而鼓浪嶼的旖旎風光:綠樹紅墻,碧海藍天,和煦的陽光,熠熠生輝的色彩,成為畫家們繪畫寫生創作的理想之地,成就了一批畫家,如周庭旭、林克恭、林學大、周碧初等,他們先后執教創辦于上世紀二十年代的廈門美術專科學校,促進和推動了廈門美術的發展。

如今的廈門仍然有崇尚藝術的傳統。廈門不僅孕育了一批西洋畫風景畫家,同樣,也孕育了廈門的中國山水畫家群。

楊夏林:閩南山水畫欣興

廈門崇尚藝術的傳統及其旖旎的自然風光,引外地美術家接踵而至。上世紀四十年代末楊夏林、孔繼昭從四川來廈門,同印尼歸僑李其錚共同創辦鷺潮美術學校(現福州大學廈門工藝美術學院前身),五十年代初張曉寒也從北京來校執教。現在這所學校的畢業生已覆蓋全省,乃至全國。楊夏林、張曉寒成為畫壇和美術界中最有地域性的代表人物和最具影響力的畫家,尤其在山水畫領域的影響深遠,推進了廈門山水畫發展的進程,當然,地方的山水特色無疑也促進了畫家風格特點的形成。

楊夏林大多數山水畫作品都是通過寫生素材加以創作的,多取材閩南、福建等地的景象,狀物如生,其畫面中繁密的點子、折帶與斧批相兼的皴法,山泉流似龍的形象,盡得之于閩南的山山水水。他繪制的古榕、大海更顯廈門地方特色,也是其作品中最為經典的題材,精謹宏闊。上世紀五十年代初的作品《鷺江漁火》,就是以廈門的風物題材——大海、古榕為主要表現對象,景色淡雅優美,參展全國第二屆中國畫展,許多刊物陸續對其刊載評論,獲得巨大反響。楊夏林開閩南乃至福建山水畫先河,人稱“楊家樣”,有“中國榕樹王”之譽。

張曉寒畫閩南風物,則另有特色。構思緊密,大刀闊斧,雄健有力,雖寥寥數筆卻能栩栩如生地表現繁復的景象。張曉寒對閩南山水畫的發展尤為關注,環境和人文的地方特點,促使其萌發“閩南山水畫派”的構想并身體力行,推動廈門美術尤其是山水畫的發展。

由于病魔過早地奪去了他們的生命,惜其愿望未能早日實現。但楊夏林、張曉寒堪稱廈門山水畫的兩位始祖,佇立于中國畫壇。

山水畫:“閩南風”氣候漸成

如今,我們可以看到廈門的山水畫家群,在楊夏林、張曉寒兩位先生的影響下,顯現出閩南特色的山水畫面貌,區別于其他山水流派畫風的“閩南風”初顯規模。帶有明顯的地方色彩的運用成為這一群體的共同特點,他們中主要有邱祥銳、林生、曾華偉、林良豐、劉守信等,盡出自楊、張的門下,承老師之風,又別于老師之格。

林生,在傳統的基礎上注入了新的審美意識,吸收了水彩技法的表現,滋潤泛光,色彩時重時淡相并重,結合現代的構成法,頗出新意。盧乾,山水畫更多地師承張曉寒的畫風和意趣,筆墨率簡,似不經意,卻滿指熱情洋溢,地方氣息濃郁、純樸。劉守信,近年來畫風漸變,筆墨愈近自由,濃烈的色彩對比刺激觀者心田,以鄉土情結現大地之情結。曾華偉,多傾向于閩南山水之意象,營造新的境界,非原自然之本象,勁健的筆墨類于閩南堅實的巖石。

獨特的歷史、地理、人文環境與廈門山水畫家群的藝術探索情景交融,相互輝映,具有鮮明而濃郁地方特色的山水畫“閩南風”正日益興起,漸成氣候,以廈門山水畫家為代表的山水畫“閩南風”,開始在當代中國畫壇留下清晰的印跡。

而伴隨著市場經濟的發展,帶動了一大批投資者和以收藏為目的的藏家,藝術品市場持續升溫。具有強烈地域特征的閩派山水,也正從早先的“養在深閨人未識”,逐步進入收藏視野。楊夏林及其后輩如曾華偉、林良豐、馬心伯等的作品也日益為市場所看好。(文/曾華偉)

|